Pilkada langsung sejatinya lahir dari semangat demokratisasi. Rakyat diberi hak memilih langsung pemimpinnya—gubernur, bupati, dan wali kota—sebagai wujud kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru menimbulkan persoalan serius: tingginya biaya politik yang berbanding lurus dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Tak dapat dimungkiri, kontestasi Pilkada menyerap anggaran yang sangat besar. Bukan hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memaksa para calon kepala daerah mengeluarkan biaya fantastis. Puluhan miliar rupiah kerap menjadi “modal awal” yang harus disiapkan, mulai dari atribut kampanye, produksi kaos, logistik pemenangan, hingga praktik paling problematik: politik uang.

Money politics bukanlah fenomena baru dalam Pilkada. Bahkan, praktik ini seolah telah menjadi “tradisi” yang dinormalisasi, terutama di kalangan masyarakat ekonomi bawah yang kerap memandangnya sebagai berkah sesaat lima tahunan. Dalam logika sederhana, jika satu calon menargetkan satu juta suara dari dua juta pemilih, dan setiap suara “dibeli” dengan Rp50.000 saja, maka dana yang harus disiapkan mencapai Rp50 miliar. Atau katakanlah separuhnya, setidaknya perlu anggaran Rp 25 Mulyar hanya untuk membeli suara. Jumlah yang, bagi sebagian besar kandidat, mustahil kembali tanpa jalan pintas.

Persoalan kian kompleks ketika kandidat bukan kader murni partai politik. Mereka harus “membeli” kendaraan politik demi mendapatkan tiket pencalonan. Biaya politik pun membengkak, menjadikan jabatan kepala daerah bukan lagi amanah, melainkan investasi yang harus segera dikembalikan.

Di sinilah akar persoalan bermula. Ketika seorang kepala daerah terpilih dengan beban biaya politik yang besar, godaan untuk “balik modal” nyaris tak terelakkan. Kekuasaan kemudian menjadi alat, dan gratifikasi hingga korupsi menjadi jalan pintas. Fakta ini tercermin dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat, dalam dua dekade terakhir, sedikitnya 30 gubernur serta 171 bupati dan wali kota terseret kasus tindak pidana korupsi.

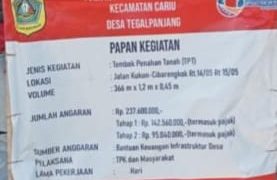

Belum lagi beban fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, mengalokasikan dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024—Rp117 miliar untuk KPU dan Rp18 miliar untuk Bawaslu. Anggaran sebesar itu praktis menggeser prioritas pembangunan. Infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan terpaksa menunggu karena dana tersedot untuk satu agenda politik.

Realitas inilah yang memunculkan kembali wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Wacana ini bukan tanpa alasan. Pemilihan tidak langsung dinilai mampu menekan biaya politik secara signifikan, mengurangi praktik politik uang, serta meringankan beban APBD. Dengan biaya politik yang lebih rasional, kepala daerah terpilih diharapkan dapat bekerja tanpa bayang-bayang kewajiban mengembalikan modal.

Sudah saatnya publik dan pembuat kebijakan berani menimbang ulang sistem Pilkada yang ada. Demokrasi bukan sekadar soal memilih secara langsung, tetapi juga tentang memastikan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika Pilkada langsung justru melahirkan korupsi struktural dan menggerus anggaran pembangunan, maka evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan—melainkan keharusan. ( augus suzana)